“跳蚤效应” 是一个源于生物学实验的心理学概念,它揭示了自我设限对个人潜能的束缚,在个人成长、教育、职场等领域具有重要启示意义。

跳蚤效应

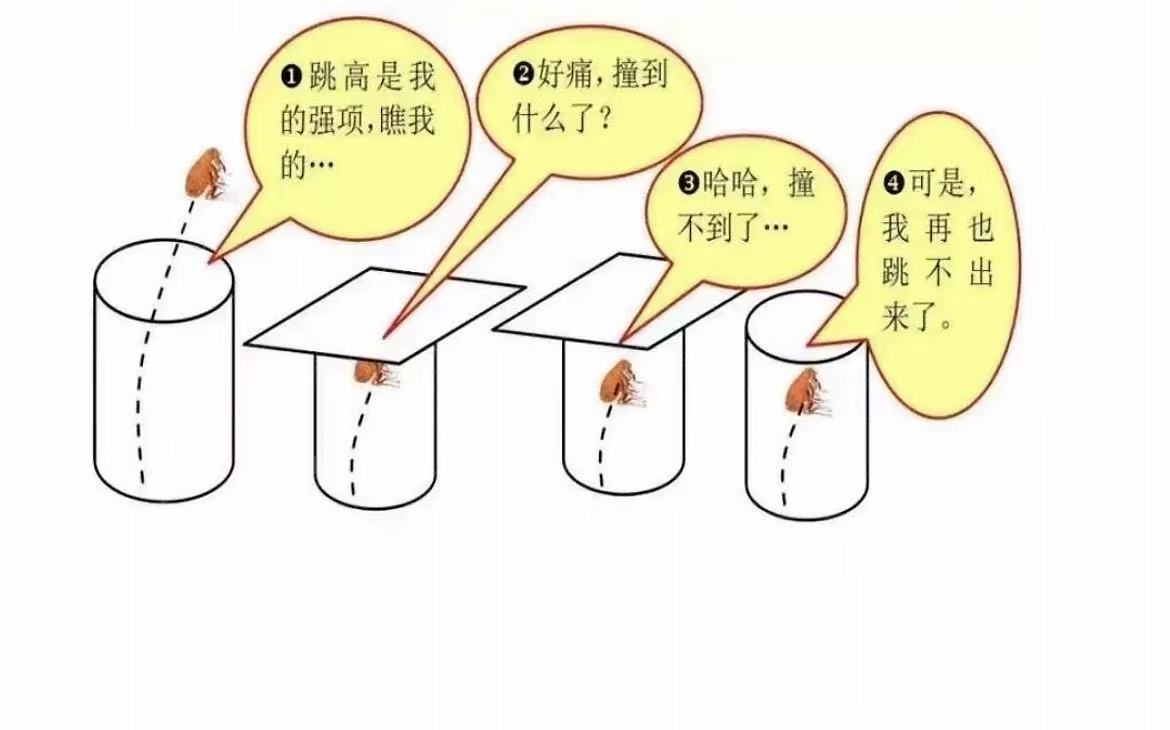

跳蚤效应的名称来自一个经典实验:

生物学家曾对跳蚤的跳跃能力进行研究。正常情况下,跳蚤能跳到自身身高 100 倍以上的高度。但如果在跳蚤上方罩一个玻璃罩,跳蚤每次跳跃都会撞到玻璃罩。一段时间后,即使取下玻璃罩,跳蚤也只会跳到玻璃罩原来的高度,再也无法突破 —— 它在心里给自己设定了 “跳跃上限”。这个实验后来被引申到心理学领域,用来描述:人在经历多次挫折或受到外界限制后,会无意识地给自己划定能力边界,即使限制消失,也难以突破自我设限的 “心理高度”。这种由于过度依赖既有经验而自我设限的现象,就被形象地称为“跳蚤效应”。

跳蚤效应的本质可以总结为:个体的成就往往不是由能力本身决定,而是由对自身能力的 “心理预期” 决定。当一个人长期被负面反馈(如 “你做不到”“这太难了”)或失败经历影响时,会形成 “我不行” 的自我认知,从而放弃尝试更高目标;反之,若能打破自我设限,相信自身潜能,就可能突破原有边界,实现更大成就。

生活中的跳蚤效应

跳蚤效应在生活中十分常见,以下是典型场景:

1.个人成长中的自我设限:有人因一次演讲失败,就认定 “自己天生不擅长表达”,从此回避任何公开发言,即使有提升机会也放弃;有人因学历不高,便觉得 “这辈子只能做基础工作”,拒绝学习新技能,错失职业升级可能。

2.教育中的隐性限制:若父母或老师常对孩子说 “你太笨了,这题肯定不会”,孩子可能会逐渐相信自己 “能力不足”,失去探索欲;反之,鼓励式教育能帮助孩子打破心理枷锁,更勇于挑战难度。

3.职场中的 “天花板” 困境:一些人在工作中多次碰壁后,会默认 “自己只能做到这个程度”,不再争取更高职位或更复杂的任务,陷入职业停滞。

背后的心理学逻辑

跳蚤效应的核心是 “自我效能感” 和 “习得性无助” 的相互作用:

自我效能感(班杜拉提出):指个体对自己能否完成某一任务的信心。跳蚤效应中,跳蚤的自我效能感因多次碰壁而降低,最终放弃突破。

习得性无助(塞利格曼提出):长期经历无法控制的失败后,个体可能会放弃努力,认为 “无论做什么都没用”,进而形成稳定的自我设限思维。

简单来说,当人反复经历 “努力→失败” 的循环,大脑会逐渐形成 “这件事不可能成功” 的认知,即使外部限制消失,也会主动放弃尝试。

如何打破跳蚤效应?

要突破自我设限,关键在于重建对自身能力的认知,具体可从以下角度入手:

1.打破 “心理玻璃罩”:意识到很多限制并非来自客观现实,而是自己的恐惧或过去的失败经验,主动质疑 “我不行” 的想法。

2.设定 “阶梯式目标”:将大目标拆解为小步骤,通过完成小目标积累成就感,逐步提升自我效能感。例如,害怕演讲的人可以先从小组发言开始练习。

3.拒绝负面标签:警惕他人或自己给自己贴的 “我做不到”、“我天生不适合” 等标签,用 “我可以试试”、“我能进步” 替代。

4.拥抱 “成长型思维”:相信能力是可以通过努力提升的,把失败看作 “学习机会” 而非 “能力边界的证明”。

跳蚤效应警示我们:人生的 “玻璃罩” 往往不是外界强加的,而是自己给自己戴上的。无论是个人发展还是教育他人,避免自我设限、相信潜能的可能性,才能跳出固有的 “高度”,实现真正的突破。正如一句话所说:“你的极限,只是你以为的极限。”

图片来源:网络

评论被关闭。